「古物商の資格を持っていなければ、中古品売買はできないのでは?」

「古物商の資格を持っていなければ、中古品売買はできないのでは?」

このように思っている方も多いのではないでしょうか。

ところが必ずしも必要というわけではなく、古物営業法によって定められた13種類の古物に該当している場合のみ「古物許可証」という資格が必要になります。

例えば、13種類に当てはまる中古家具・家電製品などを売買する場合は必要ですが、該当しない酒類や飲料、食品類に関しては必要ありません。

ただし一部例外があるので、詳しくは以下の記事を参考にしてください。

そこで今回は、ちょっと複雑な古物商の資格関連事項についてまとめてみました。

主に、古物商許可証の取り方や事前確認、必要書類、申請書の作成方法についてお伝えします。

「古物商許可証の取得方法が分からない。」

「どのような取り引きに古物商の資格がいるのか知りたい。」

このような悩みを抱えている方は、ぜひ本記事をチェックしてください。きっと古物商に関する様々な疑問や不安を解決できるでしょう。

ちなみに、古物商の資格は事業者だけではなく個人も対象で、営業時は古物商許可証に記載されている古物商許可番号を掲示・掲載しなければいけません。

そのため、個人でネットオークションやメルカリなどを利用している人は、古物商許可証の取得条件に当てはまるかチェックしておきましょう。

- そもそも古物商とは?

- 古物商の資格の取り方1.事前確認

- 古物商の資格の取り方2.警察署に事前相談する

- 古物商の資格の取り方3.必要書類(添付書類)を用意する

- 古物商の資格の取り方4.申請書を作成する

- 古物商の資格の取り方5.警察署に申請する

- 古物商に関するよくある質問

- まとめ:古物商の知識を深めて中古品を取り扱おう

目次

そもそも古物商とは?

そもそも古物商自体が良く分からないという方もいるかもしれませんね。

そもそも古物商自体が良く分からないという方もいるかもしれませんね。

古物商とは、事業所や個人で古物を売買・交換、もしくは委託販売することを言います。

まず古物の定義とは以下の通りです。

一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。(古物営業法第2条)

消費目的で新品の商品を購入したら、以降は古物として取り扱います。

これは使用・未使用に限らず対象となるので、未開封の商品であっても同様です。

一方、事業者が販売目的で購入した新品の商品は、消費者の手に渡るまで古物の対象にはなりません。

例えば、事業者間で複数回売買を繰り返した商品であっても、新品として取り扱われます。

つまり、古物とは新品の商品を購入したものが消費者か否かで決まるのです。

続いて、古物13品目に関しては以下の通りとなります。

- 美術品類

- 衣類

- 時計

- 宝飾品類

- 自動車・自動二輪車及び原動機付自転車

- 自転車類

- 写真機類

- 事務機器類

- 機械工具類

- 道具類

- 皮革・ゴム製品類

- 書籍

- 金券類

上記の「古物」と「13品目」のどちらにも該当する商品を古物13品目と言います。

古物13品目を売買・交換、および委託販売して手数料を取得する場合は、古物商許可証の取得が義務付けられています。

前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。(古物営業法第3条)

古物商の資格の取り方1.事前確認

古物取引を行うにあたり、古物商許可証が必要なのか分からない方もいるかもしれません。

古物取引を行うにあたり、古物商許可証が必要なのか分からない方もいるかもしれません。

そこでまずは、古物商の資格取得の第1ステップとして事前確認を行いましょう。

古物商の資格取得にあたっての事前確認事項は、主に以下の11項目が挙げられます。

- 古物商許可証が必要な取引

- 古物商許可証が不要な取引

- 個人と法人どちらで申請するか確認する

- 個人で取るか法人で取るかを確認する

- 欠格事由に該当していないか確認する

- 古物営業法違反に対する「罰則規定」と「行政処分」を把握する

- 古物商許可取得に際するスケジュールを確認する

- 取り扱う古物の品目を決定する

- 古物に該当しない品目を把握する

- 申請先の警察署を事前に確認する

それぞれ順番に説明していきたいと思います。

古物13品目を転売目的で取り扱う場合、古物商許可証が必要です。

転売目的とは、その名の通り転売することを目的としているので、自分自身で消費するために購入した商品のことは指しません。

その他に、古物13品目の委託販売やレンタル、交換なども対象となります。

もちろん事業所のみではなく、個人でも古物商許可証を取得しなければいけません。

そのため、「個人的にネットで少量の古物取り引きをしているだけ。」そんな方でも場合によっては古物商許可証が必要です。

ネットオークションやメルカリなどを利用している人は、現在行っている取り引きが古物商許可証取得義務に該当しないかをチェックしておきましょう。

古物商許可証が不要な取引

古物商許可証が不要な取り引きとしては、まず商品を転売目的で購入していない場合が挙げられます。

つまり、自分で使うために買った商品を販売するならば、古物商許可証は必要ありません。

具体的には、自分で買った貴金属を業者に買い取ってもらう場合、または自分のために購入したけれど、不要となった物品をメルカリで売る場合などです。

次に、国外で仕入れた商品に関しても、古物商許可証が不要です。

古物営業法は、国内の取り引きに限定された法律なので、国外では適用されません。

ただし、国内で古物13品目を買い取り、海外に輸出する場合は必要なので注意しておきましょう。

続いて、無償で譲渡された商品を販売する場合も、古物商許可証は要りません。

例えば、不用品回収業者が無料で引き取りした商品、または無料でプレゼントされた商品を販売する場合などです。

また、古物売却のみを行っている場合も古物商許可証が不要なので、買取を行わず古物販売に特化しているのであれば資格取得義務から除外されます。

古物商許可証を取得する場合、個人と法人どちらで申請するかを確認しておきましょう

古物商許可証を申請する場合、法人申請は多くの書類を揃えておかなくてはいけません。

具体的には、役員と管理者全員分の申請書類、および法人の登記事項証明書および定款のコピー等が必要です。

また、古物商許可証は取得した本人や会社しか効力がないので、個人と法人は完全に別モノと認識しておきましょう。

個人・法人のどちらで申請するかで、必要書類や古物取り引きの条件が異なるということを知っておくことが大切です。

当然ですが、法人で申請する場合には法人登記している事業所が対象なので、まだ法人登記していない場合は法務局で手続きを済ませておきましょう。

個人で取るか法人で取るかを確認する

古物商許可証を取得する場合、個人で取るか法人で取るかを確認することも大切です。

古物商許可証は、個人で取得した資格を法人で使用することはできず、同様に法人で取得した場合は個人で利用することができません。

つまり、個人で古物商の資格を持っていても古物取引の会社に利用はできず、古物商許可証を取得している法人の代表でも、個人的な古物売買はできないということになります。

このように、古物商許可証とは、個人と法人で使い回すことができない資格です。

そのため、古物商許可証を個人で取得するのか、もしくは法人で取得するのかをあらかじめ検討しておきましょう。

ちなみに、古物取り扱いに関する条件はどちらもほとんど同じです。

欠格事由に該当していないか確認する

続いて、古物商許可証取得に関する欠格事項に該当していないかを確認しましょう。

古物商許可証を取得できない欠格事項は以下の通りです。

- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

- 禁錮以上の刑、または特定の犯罪で罰金以上の刑に処せられ、刑の執行を終えてから5年経過しない者

- 暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者

- 暴力団に暴力的要求行為をすることを依頼するなどして、命令または指示を受けてから3年経過しないもの

- 住居の定まらない者

- 古物商許可を取り消されて5年経過しない者

- 許可取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納してから5年経過しない者

- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

- 未成年者

- 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいる

【参照:古物営業法 | e-Gov法令検索第4条】

上記の項目に一つでも該当していれば、古物商許可証を取得できません。

古物営業法違反に対する「罰則規定」と「行政処分」を把握する

古物営業法の規定に違反すると以下のような「罰則規定」があります。

| 無許可営業 | 懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科 |

|---|---|

| 名義貸し | 懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科 |

| 取引場所の制限違反 | 懲役1年以下または50万円以下の罰金もしくは併科 |

| 古物商間以外の取引 | 懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金もしくは併科 |

| 古物許可証携帯義務違反 | 30万円以下の罰金 |

| 古物商許可標識掲示義務違反 | 30万円以下の罰金 |

| HPなどへの無表示 | 10万円以下の罰金 |

| 営業内容変更の無届 | 10万円以下の罰金 |

【参照:古物営業法 | e-Gov法令検索第6章・罰則】

さらに、古物営業法に違反した場合は、上記罰則以外にも「行政処分」を受けなければいけません。

行政処分の一つ、「古物商許可証取り消し処分」の基準は以下の通りです。

- 虚偽および不正な手段で古物商許可証を取得した場合

- 古物商許可証取得後6ヵ月以上古物営業の実態が存在しない場合

- 3ヵ月以上所在不明の場合

【参照:警察庁utatorisankoujirei.pdf (npa.go.jp)】

また、古物商および同事業に従事する者が古物営業法等に違反した場合は、「6ヶ月以内の営業停止処分」となります。

古物商を営む場合は、あらかじめ罰則規定や行政処分について理解しておきましょう。

古物商許可取得に際するスケジュールを確認する

古物商許可証を申請する場合、取得までに最短でも1ヶ月半近く要します。

具体的には、書類を揃えるのに1週間程度、古物商許可申請後の審査期間は約40日です。

個人の場合は殆ど役所で書類が揃いますが、法人の場合は加えて法務局に出向かなくてはいけません。

古物商許可証はその場で交付されるわけではないために、事前にスケジュールを確認して計画的に進めていくことが大切です。

必要書類は各自治体によって多少変動があるので、まずは管轄の警察署に問い合わせておきましょう。

ちなみに、古物商許可申請書は警視庁のホームページからダウンロードできます。

取り扱う古物の品目を決定する

古物商許可申請の際には、古物13品目の中から実際に取り扱う品目を選択しなければいけません。

そこで、古物13品目の詳細を以下でお伝えします。

| 美術品 | 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀 |

|---|---|

| 衣類 | 着物、洋服、その他衣料品、敷物、布団、旗 |

| 時計・宝飾品 | 時計全般、ジュエリー、模造小判、オルゴール、万歩計 |

| 自動車 | 自動車、タイヤ、カーナビ、サイドミラー、バンパー |

| バイク | 自動二輪車、原動機付自転車、付属品全般 |

| 自転車 | 自転車全般、かご、カバー、その他付属品全般 |

| 写真機類 | カメラ、ビデオカメラ、望遠鏡、カメラレンズ、双眼鏡、光学機器 |

| 事務機器類 | パソコン、電卓、コピー機、ファックス、シュレッダー |

| 機械工具類 | 電動式機械・器具、家庭用のゲーム機、電話機 |

| 道具類 | 家具、楽器、CD・DVD、その他日用雑貨全般 |

| 皮革・ゴム製品 | カバン、バッグ、靴、毛皮、その他皮革・ゴム製品全般 |

| 書籍 | 文庫本やハードカバー、漫画など全ての書籍 |

| 金券類 | 商品券、ビール券、電車・飛行機の乗車券、テレフォンカード |

古物商許可申請をスムーズに進めるためにも、事前にどの品目を取り扱うか考えておきましょう。

ちなみに、古物13品目全ての取り扱い申請を行うことも可能です。

ただし、一般的に取り扱い品目が多くなれば審査が厳しくなり、申請時間を多く要します。

古物に該当しない品目を把握する

古物13品目に該当しない食品、飲料水、酒類を古物として取り引きする場合、許可は必要ありません。

例えば、酒類のみの中古売買をするならば古物商許可証が無くても営業可能です。

また、古物の定義に当てはまらない商品を取り扱う場合も許可証は必要ありません。

古物の定義とは、簡単に言えば消費目的で購入したか物品であるか否かです。

例えば、新品を転売目的で購入した場合は古物に該当しませんが、新品でも消費目的で購入した商品は未使用であっても古物に該当します。

古物というと、使用済みの製品という印象がありますが、消費目的で購入した物品であれば使用・未使用に関わらず古物の対象になると理解しておきましょう。

申請先の警察署を事前に確認する

古物商許可証の申請は、業を営む所在地を管轄している警察署で行います。

店舗を構える場合には店舗の所在地、個人で中古品売買をする場合には自宅もしくは業を営む所在地を管轄している警察署が申請先です。

そのため、まだ店舗を構えていない場合などは、希望の住所地を管轄する警察署を事前に調べておきましょう。

ちなみに、古物商許可証を申請する場合には、売買の拠点となる住所地が必ず必要です。

個人でメルカリをしているだけであっても、古物商許可証が必要ならば自宅住所などを申請しなくてはいけません。

加えて、拠点となる場所には、古物商としての標識表示が義務付けられています。

営業所として使用できる場所か確認する

店舗を構えて古物商を営む場合、営業所として使用できる場所かを確認しておきましょう。

前述したように、個人の場合は自宅を営業所とすることも可能ですが、住宅によっては「営業目的での使用を禁止する」という規約が付いています。

特にマンションなどの集合住宅や賃貸住宅は注意が必要です。

そのため、営業所として申請する前に、拠点とする不動産の契約書類やマンション管理規約などをチェックしておいてください。

実体のないバーチャルオフィスは営業所として使用できません。

レンタルオフィスの場合は、物理的な独立性が保たれていれば営業所として使用可能です。

古物商の資格の取り方2.警察署に事前相談する

古物許可証を取得する第2ステップとしては、警察署への事前相談です。

古物許可証を取得する第2ステップとしては、警察署への事前相談です。

古物商許可証をスムーズに取得するためにも、警察署に事前相談しておきましょう。

警察署に事前相談するメリット

警察署に事前相談するメリットは、申請手続きがスムーズに進むということです。

古物商許可証申請時の書類は全国一律という訳ではなく、各警察署により若干異なります。

また、事業形態や取り扱い品目によっても必要書類は異なるため、自己判断では書類に不備がある可能性は高いでしょう。

せっかく時間と手間をかけて警察署まで行くならば、再び出直したくはないですよね。

一度で手続きを終わらせるためにも、警察署に必要書類の確認など事前に相談しておくことをおすすめします。

古物商の資格の取り方3.必要書類(添付書類)を用意する

続いて、古物商許可証取得の第3ステップとして、必要書類を準備しましょう。

続いて、古物商許可証取得の第3ステップとして、必要書類を準備しましょう。

「古物商許可証を申請する際には、どのような書類が必要?」

そのような方のために、「個人」「法人」で用意する書類を一覧にしてみました。

| 必要書類 | 個人 | 法人 |

|---|---|---|

| 住民票 | 〇 | 〇 |

| 古物商許可申請書 | 〇 | 〇 |

| 誓約書 | 〇 | 〇 |

| 身分証明書 | 〇 | 〇 |

| 略歴書 | 〇 | 〇 |

| 定款のコピー・登記事項証明書 | ✕ | 〇 |

【参照:古物商許可申請 警視庁 (tokyo.lg.jp)】

法人の場合には役員と管理者(責任者)全員分の個人書類を揃えなくてはいけないので、注意しておきましょう。

警察署によっては、賃貸借契約書のコピーやURLの使用権限を疎明する資料が必要な場合もあります。

古物商許可証申請時には、主に以下の書類が必要です。

- 住民票

- 誓約書

- 身分証明書

- 略歴書

- 法人申請の場合の必要書類

そこで今からは、それぞれの必要書類について詳しく解説していきます。

住民票

住民票とは、個人の住所や氏名、生年月日などの個人情報をまとめた書類です。

住民票は、住民票を登録している市役所や区役所、市民・区民センターで取得できます。

自治体によっては、マイナンバーカードを利用すればコンビニのマルチコピー機でも取得可能です。

窓口で住民票を取得する場合は本人確認書類が必要で、代理人の場合には代理人の本人確認書類および委任状が必要となります。

また、一般的に住民票取得時に印鑑は必要ありませんが、自治体によって異なるので事前に尋ねておくほうが良いでしょう。

身分証明書

身分証明書とは、公的行為能力を有している人物であることを証明する書類です。

「身分証明書と言えば、運転免許証や健康保険証ではないの?」

と思っている方は多いのではないでしょうか。

実はこれらの証明書は、厳密にいえば身分証明書ではなく、正しくは本人確認書類と言います。

身分証明書は、以下の3点について記載・証明されています。

- 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない

- 後見の登記通知を受けていない

- 破産宣告の通知を受けていない

身分証明書を取得するには、本籍地の住所を管轄している市役所や区役所で取得できます。

本籍地が遠方であった場合は、本籍地の自治体から郵送で取り寄せなければいけません。

取り寄せの場合は1週間以上時間がかかることも少なくないので、早めに手続きを済ませておきましょう。

本籍地が分からない場合は、住民票取得時に「本籍地記載」を希望したら、本籍地が記載された住民票が交付されます。

誓約書

誓約書とは、欠格事項に該当していないことを誓約する書類です。

欠格事項の詳細は、前述の「欠格事由に該当していないか確認する」を参照してください。

誓約書の取得方法は、各自治体の警察署の窓口、または警視庁のホームページよりダウンロードすることも可能です。

申請時の誓約書は、個人営業者用と法人役員用、管理者用の3種類に分かれています。

誓約事項はほとんど同じですが、該当書類を間違えないようにしましょう。

略歴書

略歴書とは、文字の通り略歴を記載した書類のことで、具体的には直近5年間の職歴および学歴を記載します。

略歴書を取得する際は、警視庁のホームページにアクセスしダウンロードしてください。

ちなみに、略歴書は必ず所定の申請書を使用しなくても良いので、フォーマットを参考に自分で作成しても問題ありません。

ただし、市販の履歴書を用いることはできないので注意しておきましょう。

法人申請の場合の必要書類

法人申請の場合は、上記書類以外に定款のコピーと登記事項証明書が必要です。

定款のコピー

定款とは、会社の基本となる重要書類で、具体的には商号や所在地、機関構成や規約などが記載されています。

定款をコピーするに当たって、まずは事業内容の項目に古物営業を行う旨が記載されているかをチェックしてください。

古物営業に関する記載を確認できたら、次に定款をコピーして製本しましょう。

定款は全てのページをコピーして、左2か所をホチキスで止めて装丁してください。装丁後は、各ページに法人実印で契印します。

最後に、最終ページの余白部分に原本証明を記載・押印して定款のコピーが完成です。

定款のコピーは必ず規定通りに製本しましょう。

登記事項証明書

登記事項証明書とは、法務局で登録した不動産登記簿の記録情報を記載した書類です。

登記事項証明書には以下の4種類があります。

- 履歴事項全部証明書

- 現在事項証明書

- 閉鎖事項証明書

- 代表者事項証明書

古物商許可証取得時には、上記の中の履歴事項証明書が必要です。ただし申請状況によって異なる可能性があるので、まずは警察署に問い合わせておきましょう。

登記事項全部証明書は、該当の会社関係者以外でも、請求すれば誰でも閲覧・取得できます。取得場所は、不動産登記を行った各自治体の法務局です。

その他の必要書類

その他には、WEBサイトを使い古物業を営む場合、URLの使用権限があることを疎明する資料が必要です。

URLの使用権限があることを疎明する書類としては、ドメイン提供者から郵送された書類やWHOIS検索でドメイン登録者を表示しプリントアウトしたものなどが挙げられます。

また、拠点とする営業所が賃貸の場合には賃貸契約書のコピー、自己所有の物件では登記事項証明書のコピー、駐車場に関する証明書類のコピーが必要な場合もあります。

さらに事業用の物件ではない賃貸の場合には、使用承諾書も別途必要です。

ただし、上記の不動産関連書類は警察署によっては不必要なので、まずは管轄の警察署に尋ねてみましょう。

古物商の資格の取り方4.申請書を作成する

古物商の資格取得の第4ステップとして、各種申請書の作成に取り掛かりましょう。

古物商の資格取得の第4ステップとして、各種申請書の作成に取り掛かりましょう。

- 申請書一式を整理する

- 副本を作成しておく

それでは今から順を追って解説してきます。

申請書一式を整理する

古物商許可証取得許可申請書には、以下の様式があります。

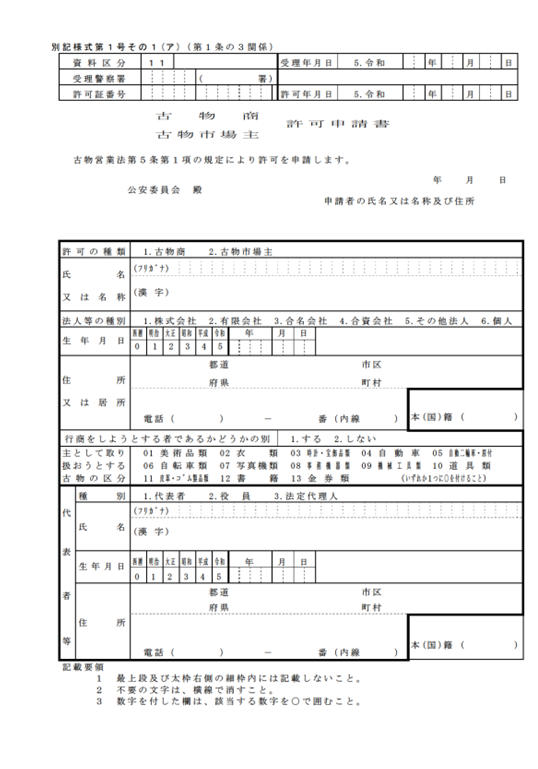

まず、申請書1枚目の別途様式1号その1(ア)に基本情報を記載してください。

「許可の種類」は(1.古物商)に〇をして、「行商をしようとする者であるかどうかの別」は(1.する)に○をします。

「主として取り扱おうとする古物の区分」は該当品目に〇を付けましょう。

【別記様式第1号その1(ア)】

続いて2枚目の別記様式第1号その2に、営業所の所在地などを記入してください。

「形態」の項目は(1.営業所あり)に〇をします。

ちなみに個人でネットのみで営業を行う場合でも同様に(1.営業所あり)を選んでください。営業所なしでは審査が通りません。

【別記様式第1号その2】

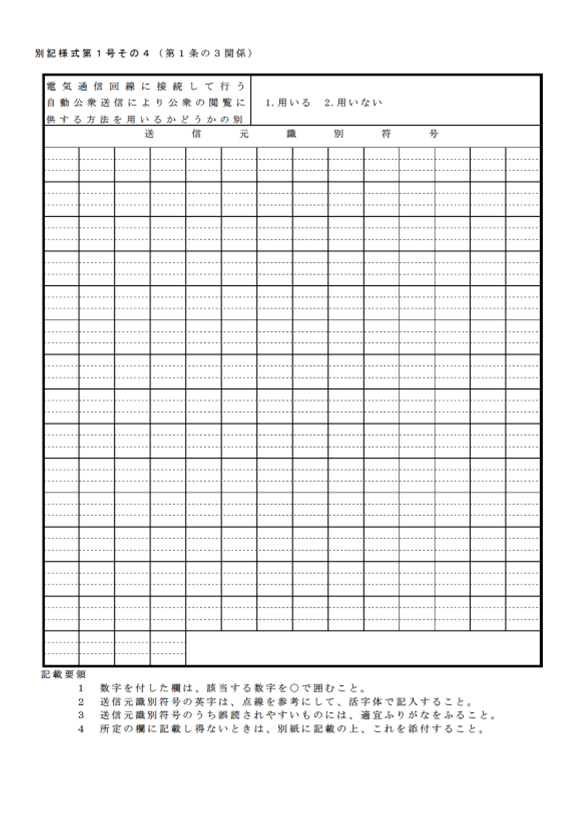

次に3枚目、別途様式第1号その4に記載されているURLの届け出には、(1.用いる)に〇を入れてください。

続いて、送信元識別符号にはURLを記載しましょう。(※WEBサイトで販売を行う場合)

【別記様式第1号その4】

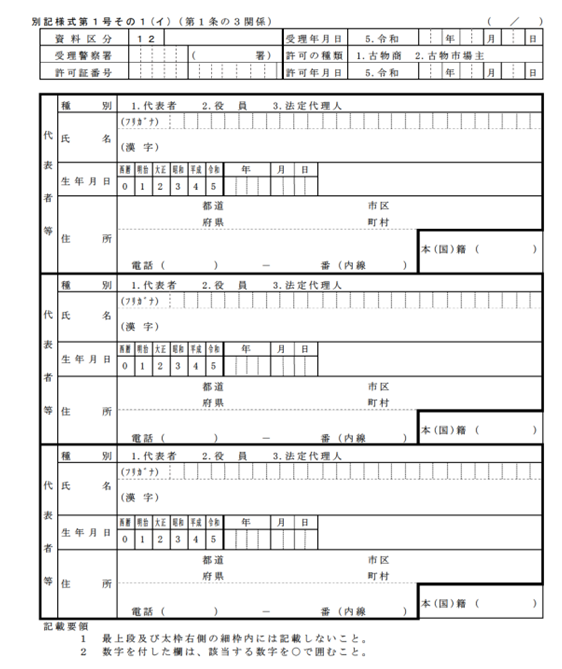

最後に、許可申請書別途様式1号その1(イ)に法人役員の基本情報を記載します。(※法人申請のみ)

【別記様式第1号その1(イ)】

事業形態によってはその他の申請書が必要な場合もあるので、詳しくは、各警察署に尋ねてください。

副本を作成しておく

古物商許可申請書類を作成した後は、コピーして副本を作成しましょう。

申請時には、正本と副本どちらも提出するので、副本は必ず作成しておかなければいけません。

ちなみに、警察署に申請書類を提出後も手元に申請書類を残しておくために、副本を2部作成しておくと便利です。

古物商の資格の取り方5.警察署に申請する

古物商の資格取得の第5ステップは、最終段階となる警察署への申請です。

古物商の資格取得の第5ステップは、最終段階となる警察署への申請です。

警察署へ申請に行く前には、以下の項目をチェックしておきましょう。

- 書類提出の予約を行う

- 想定問答をあらかじめ考えておく

- 申請時に必要なものを把握する

- 手数料を納付する

- 審査期間は40日

- 古物商許可証の交付を受ける

- 古物商許可証の交付を受ける際に必要なもの

今から各項目ごとに解説していきます。

書類提出の予約を行う

古物商許可証申請書類を提出する際には、まず電話で「生活安全課・防犯係」に予約をしておくと良いでしょう。

申請書の提出は通常でも30分程度は必要なので、スムーズに手続きを行うためにも予約しておくことは大切です。

予約時には日時以外にも、法人や個人、取り扱い希望品目などの詳細を伝えておくとよりスムーズに手続きが進みます。

ちなみに、もし該当部署がないと言われた場合は、「古物商許可証申請書類を提出する」旨を伝えてください。

想定問答をあらかじめ考えておく

警察署で申請書を提出する際には何点か質問されることが多いので、あらかじめ何を質問されるかを想定し、回答を考えておきましょう。

良くある質問は以下の通りです。

- 古物の仕入れ先

- 販売形態(店舗やネットなど)

- 過去に古物商の経験があるか

- 古物の定義や取り扱い方を知っているか

- 営業拠点の不動産事情

- 在庫の管理場所

- 責任者に関すること

担当職員次第では事業に関して深く質問してくるので、責任者や役員など業務内容を熟知した人が申請書を持って行くと良いでしょう。

申請時に必要なものを把握する

一度の手続きで申請を完了するためにも、事前に必要なものをチェックしておきましょう。

古物商許可証申請時に必要なものは以下の通りです。

- 申請書類一式(正本および副本 各1部)

- 手数料 19,000円

- 本人確認書類(免許証や健康保険証)

- 印鑑(申請書類に押印したものと同一)

- 委任状(代理人が申請に行く場合)

代理人が法人申請をする場合、本人確認書類として別途社員証を持参してください。

出典:承認の申請|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

手数料を納付する

前述したとおり、古物商許可証申請時には手数料19,000円が必要です。

一般的な納付先は、警察署の会計窓口ですが、地域によっては各都道府県の証紙で支払う場合もあります。

証紙で支払う場合はまず証紙自体を購入しなければいけませんが、証紙は販売場所が限定的です。

証紙の販売場所は、主に各自治体の委託先のみとなるので事前に確認しておきましょう。

審査期間は40日

古物商許可証を申請した後の審査期間は、およそ40日となっています。

しかしあくまで40日という期間は目安であって、2週間以上先延ばしになることも少なくないようです。

一般的にはネット販売や法人申請など、別途付随した内容があれば期間が長くなる傾向があります。

出来るだけ早く古物商許可証を取得するためにも、まずは書類を徹底的に確認して申請を一度で終わらせることを目指しましょう。

古物商許可証の交付を受ける

古物商許可証の審査通過後に交付準備が整えば、警察署から連絡が来ます。

連絡後は申請時と同じ警察署の「生活安全課・防犯係」に行きましょう。

いよいよ古物商許可証を手にする時が来ました。

古物商許可証の交付を受ける際に必要なもの

待ちに待った古物商許可証の交付ですが、まずは交付に必要なものをチェックしてから警察署に向かって下さい。

交付の際に必要なものは以下の通りです。

- 交付に行く人の認印

- 本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)

- 法人代表者印(法人の代表者が交付に行く場合)

- 委任状(法人の代表者以外が交付に行く場合)

- 筆記用具

警察署から交付の連絡があった時点で、交付時に必要なものを尋ねておくと良いでしょう。

古物商に関するよくある質問

古物商に関するよくある質問は以下の3点です。

古物商に関するよくある質問は以下の3点です。

- 古物営業法違反はどのように警察にバレる?

- 「メルカリ」などのフリマアプリで売買する場合は?

- 古物商の資格を取得する際の難易度はどのくらい?

今からそれぞれの質問に答えていきたいと思います。

古物営業法違反はどのように警察にバレる?

古物営業法違反が警察にバレるのは、盗品が原因となるとケースです。

例えば、無許可で転売をしていたとしましょう。

転売品の中に盗品があった場合は、立派な窃盗事件になりますね。その捜査過程で無許可営業がバレる、そんな事例が多いようです。

またはネット販売などを行っていると、相手が嫌がらせに通報することもあります。

個人でメルカリやネットオークションなどをしていても、前述したように古物商の対象であれば資格取得は必須です。

ネットで営業する場合、資格取得時に公布される古物商許可番号を「出品者情報ページ」などに掲載する義務があります。

しかし中には、古物商許可番号を掲載せずに取り引きしているケースもあるようです。

このような場合、取り引き相手が通報してしまえば警察にバレてしまいます。

「メルカリ」などのフリマアプリで売買する場合は?

「メルカリ」などのフリマアプリで個人売買する場合でも、条件に該当する場合は古物商許可証を取得しなければいけません。

該当する条件とは、古物13品目を売買目的で取り扱う場合です。

詳しくは上記記事、「そもそも古物商とは?」「古物商許可証が必要な取り引き」「古物商許可証が不要な取り引き」を参照してください。

古物商の資格を取得する際の難易度はどのくらい?

古物商の資格取得は、通常の資格取得のように試験があるわけではないので難易度を計る資格ではありません。

しかし、古物営業法が定めた欠格事由に該当していた場合は資格取得できないので注意しておきましょう。

欠格事項の主なものとしては、未成年者や住所不定者、暴力団員及び準ずるものなどが挙げられます。

詳しくは上記記事の、「欠格事由に該当する」を参照してください。

まとめ:古物商の知識を深めて中古品を取り扱おう

いかがでしたか?古物商と一言で言っても、中古品を取り扱う全ての人が取得しなければいけない資格ではありませんでした。

いかがでしたか?古物商と一言で言っても、中古品を取り扱う全ての人が取得しなければいけない資格ではありませんでした。

しかし逆に、個人でメルカリを利用しているだけでも取得しなければいけないケースもあります。

近年のネット普及に伴い中古品を取り扱う個人や事業者も増え、古物商許可証も注目を集めています。

「個人でネットを利用して古物を取り扱う仕事をしたい。」

「もしかしたら、自分のしている取り引きは古物商許可証が必要かも。」

そんな方は、まず古物商の知識を深めた上で売買するようにしましょう。

ワンナップライフ

ワンナップライフ  粗大ゴミ回収サービス

粗大ゴミ回収サービス  エコクリーン

エコクリーン